Synthèse de collagène : les cosmétiques devraient-ils cibler les kératinocytes plutôt que les fibroblastes ?

Anais BambiliLa quête d’une peau ferme, lisse et résistante au temps repose en grande partie sur le maintien d’une production optimale de collagène. Cette protéine structurelle, majoritaire dans le derme, assure l’élasticité et la cohésion cutanée. Traditionnellement, les fibroblastes dermiques sont considérés comme les acteurs principaux de la synthèse du collagène, et de nombreuses approches cosmétiques visent à stimuler leur activité.

Pourtant, des recherches récentes suggèrent que les kératinocytes – cellules dominantes de l’épiderme – jouent un rôle déterminant dans la régulation de ce processus. Cette découverte soulève une question stratégique : pour stimuler efficacement la synthèse de collagène, ne faudrait-il pas plutôt cibler les kératinocytes que les fibroblastes eux-mêmes ?

1. Le collagène : une architecture indispensable

Le collagène représente environ 70 à 80 % des protéines du derme. Ses fibres épaisses forment un maillage qui confère à la peau sa résistance mécanique et sa souplesse. Avec l’âge, l’exposition solaire, la pollution ou le stress oxydatif, la production de collagène diminue tandis que sa dégradation s’accélère, provoquant rides, relâchement et perte de tonicité.

L’objectif majeur des soins anti-âge est donc double : stimuler la néosynthèse de collagène et ralentir sa dégradation enzymatique (par les métalloprotéinases matricielles, MMPs).

2. Les fibroblastes : les architectes du derme

Les fibroblastes résident dans le derme, juste sous l’épiderme. Ce sont eux qui fabriquent le collagène, l’élastine et les glycosaminoglycanes (notamment l’acide hyaluronique). Depuis des décennies, la majorité des recherches et formulations cosmétiques s’orientent vers la stimulation directe de ces cellules.

Par exemple :

-

Les rétinoïdes (vitamine A et dérivés) activent l’expression de gènes liés à la production de collagène et inhibent certaines MMPs.

-

Les peptides biomimétiques imitent des fragments naturels de collagène pour “alerter” les fibroblastes et relancer la production.

-

La vitamine C agit comme cofacteur essentiel à la stabilisation de la triple hélice du collagène et améliore l’activité fibroblastique.

Cependant, un obstacle majeur persiste : la majorité des ingrédients cosmétiques ne pénètrent que difficilement jusqu’au derme. La barrière cutanée limite leur diffusion et réduit donc leur efficacité directe sur les fibroblastes.

3. Les kératinocytes : de simples briques épidermiques ?

Les kératinocytes constituent environ 90 % des cellules de l’épiderme. Leur rôle le plus connu est la formation de la barrière cutanée protectrice grâce à la kératine et aux lipides qu’ils produisent. Mais ces cellules ne sont pas de simples “briques” passives : elles communiquent constamment avec les fibroblastes par l’intermédiaire de signaux biochimiques (facteurs de croissance, cytokines, peptides).

Ainsi, les kératinocytes peuvent influencer indirectement l’activité des fibroblastes et donc la synthèse du collagène. Cette voie de communication “épiderme → derme” est parfois plus accessible aux cosmétiques, puisque les ingrédients appliqués sur la peau atteignent d’abord les kératinocytes.

4. Les mécanismes de communication épiderme-derme

Plusieurs médiateurs libérés par les kératinocytes jouent un rôle clé dans la régulation du collagène :

-

Le TGF-β (Transforming Growth Factor-β) : l’un des signaux les plus puissants pour activer les fibroblastes et stimuler la synthèse de collagène. Les kératinocytes peuvent sécréter du TGF-β en réponse à certains stimuli.

-

Les interleukines et cytokines : modulatrices de l’inflammation, elles influencent l’expression des MMPs et donc la dégradation du collagène.

-

Les facteurs de croissance (EGF, KGF, VEGF) : ils favorisent la prolifération cellulaire et la cicatrisation, processus où la production de collagène est essentielle.

Ainsi, cibler les kératinocytes pourrait enclencher une cascade d’événements bénéfiques, stimulant indirectement mais efficacement les fibroblastes.

5. Les preuves scientifiques émergentes

Des études in vitro et ex vivo ont montré que :

-

Des extraits végétaux appliqués sur les kératinocytes augmentent la sécrétion de TGF-β, entraînant une hausse de la production de collagène par les fibroblastes voisins.

-

Certaines molécules antioxydantes, en protégeant les kératinocytes du stress oxydatif, maintiennent leur capacité à réguler positivement l’activité fibroblastique.

-

Des peptides signal, en interagissant avec les kératinocytes, déclenchent la libération de facteurs capables d’amplifier la synthèse de matrice extracellulaire dans le derme.

Ces résultats suggèrent que l’épiderme constitue une cible plus réaliste et stratégique pour la cosmétique anti-âge que le derme profond.

6. Les avantages d’une stratégie centrée sur les kératinocytes

-

Accessibilité : Les kératinocytes sont directement exposés aux ingrédients appliqués en surface, contrairement aux fibroblastes situés plus en profondeur.

-

Effet cascade : Un petit stimulus sur les kératinocytes peut déclencher une réponse amplifiée dans le derme via des médiateurs puissants.

-

Synergie : Les kératinocytes participent aussi à la protection antioxydante et immunitaire, deux facteurs qui influencent indirectement la préservation du collagène.

-

Innovation : La cosmétique pourrait se renouveler en exploitant cette voie de communication peu explorée, ouvrant la voie à des actifs inédits.

7. Limites et précautions

Cibler les kératinocytes n’est pas exempt de défis :

-

Les signaux envoyés par les kératinocytes peuvent être ambivalents : certains favorisent la synthèse de collagène, d’autres stimulent l’inflammation et la dégradation.

-

Une surstimulation peut perturber l’équilibre cutané, menant à des réactions indésirables (rougeurs, sensibilités).

-

Les preuves cliniques manquent encore pour confirmer que ces mécanismes observés en laboratoire se traduisent par des bénéfices visibles sur la peau humaine à long terme.

8. Les approches cosmétiques émergentes

Plusieurs pistes sont actuellement explorées :

-

Peptides épiderme-derme : conçus pour activer spécifiquement les kératinocytes et déclencher la sécrétion de TGF-β.

-

Antioxydants nouvelle génération : capables de protéger l’ADN et les mitochondries des kératinocytes afin de préserver leur rôle régulateur.

-

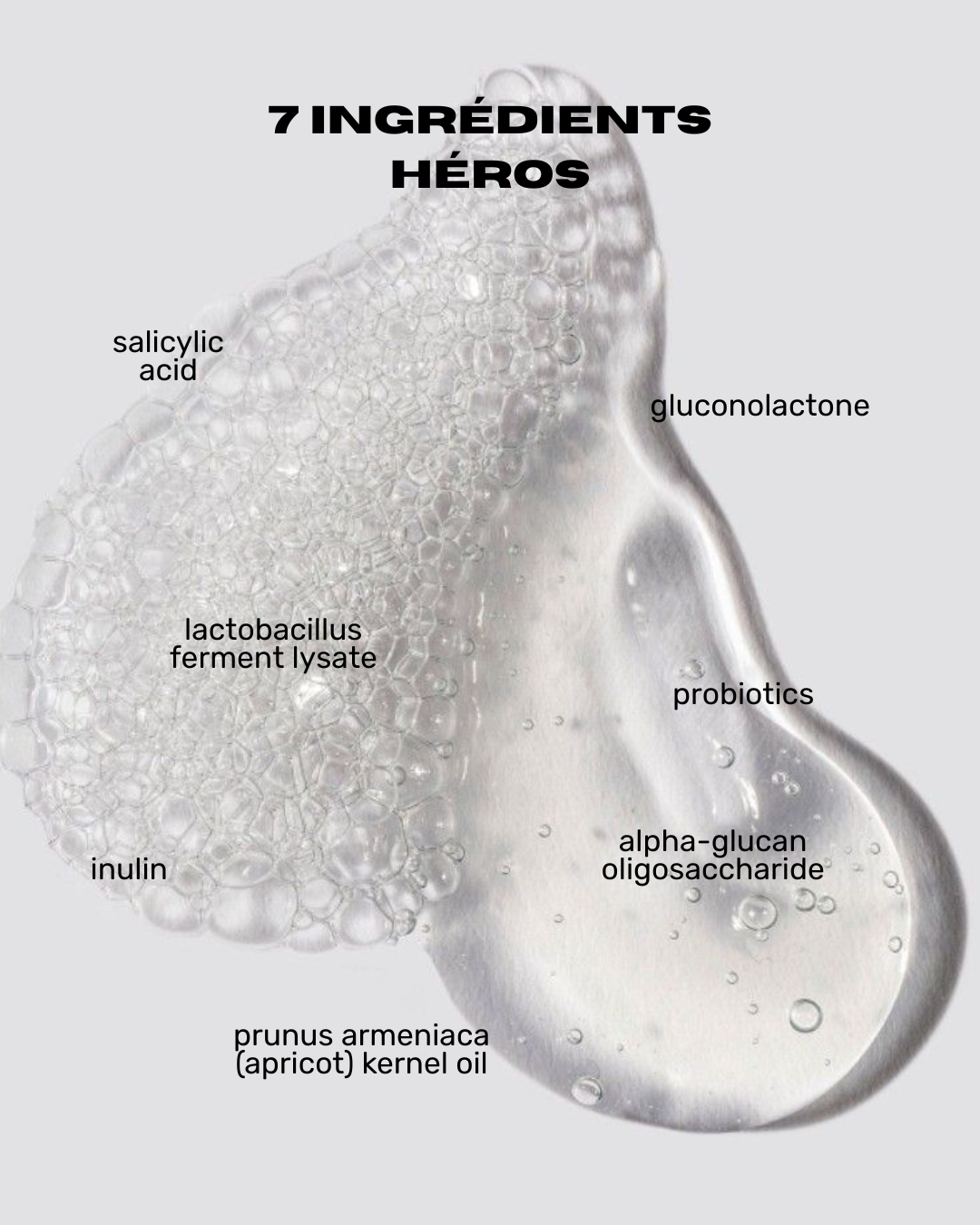

Prébiotiques et postbiotiques : en modulant le microbiome cutané, ils influencent la santé des kératinocytes et leur communication avec le derme.

-

Exosomes dérivés de kératinocytes : vecteurs naturels de signaux, ils représentent une piste prometteuse mais encore expérimentale.

9. Vers une vision intégrée de l’anti-âge

La question de savoir s’il faut cibler les fibroblastes ou les kératinocytes n’implique pas nécessairement un choix exclusif. La physiologie cutanée est complexe et repose sur des interactions permanentes entre ses différentes couches. Une stratégie optimale pourrait combiner :

-

La stimulation directe des fibroblastes par des actifs pénétrants (rétinoïdes, vitamine C stabilisée).

-

La régulation indirecte via les kératinocytes, plus accessibles, qui assurent la médiation biologique.

-

La protection globale de l’environnement cutané (antioxydants, filtres solaires, anti-pollution).

Conclusion

Longtemps considérés comme les seuls acteurs de la synthèse de collagène, les fibroblastes ne sont en réalité qu’une partie de l’équation. Les kératinocytes, bien que situés en surface, possèdent un rôle régulateur crucial grâce à leur capacité à dialoguer avec le derme. Cibler ces cellules épidermiques apparaît non seulement plus accessible pour la cosmétique topique, mais aussi potentiellement plus efficace grâce à l’effet cascade des médiateurs qu’elles sécrètent.

Néanmoins, la prudence reste de mise : les connaissances scientifiques doivent être consolidées par des études cliniques robustes, et la régulation des signaux kératinocytaires doit être finement dosée pour éviter des effets indésirables.

À l’avenir, l’anti-âge cosmétique pourrait ainsi évoluer vers une approche plus systémique, intégrant l’ensemble des communications cellulaires plutôt que de se focaliser uniquement sur la cible traditionnelle des fibroblastes. Les kératinocytes, longtemps perçus comme de simples “briques” de l’épiderme, pourraient bien devenir les véritables chefs d’orchestre de la jeunesse cutanée.